嗜好品文化研究会

平成26年度第2回研究会

「男の子香水現象序説」斎藤光

| ゲスト講師●斎藤 光/さいとう・ひかる●(京都精華大学ポピュラーカルチャー学部教授)1956年青森県生まれ。京都大学理学部動物学科卒業。北海道大学大学院環境科学研究科環境構造学専攻、東京大学大学院理学系研究科科学史科学基礎論専攻修了。もともとは生物学を専攻していたが、その研究関心は性科学史や考現学、風俗研究など広範にわたる。最近は1920年代の「モダーン」と呼ばれる時期の日本、特に京都の文化・風俗に注目した研究を行なう。また、日本の「カフェー」ジャンル、さらに、日本の分子生物学の歴史や生命倫理もリサーチ中。 著書に『幻想の性 衰弱する身体』(洋泉社2005)、共編著書に『性的なことば』(講談社現代新書2010)など。論文に「異者としての動物 ──戦後日本マンガでの動物表象」(『動物観と表象』岩波書店2009)、「「二人」の戦後史試論 ──六〇年代に何が変わったのか」(富永茂樹編『転回点を求めて 一九六〇年代の研究』世界思想社2009)など多数。 |

はじめに

私は、継続的に香水について調査しているわけではない。また、若い人たちの行動についても積極的に調べているわけではない。ただ、面白そうな素材に出会えばデータを集め、それをもとにその時々に考えを巡らせている。今回は、嗜好品文化研究会から素材と機会をいただいて、香水と若い男性の関係について少し考えてみたのだが、やってみると非常に範囲が広く、先行研究もあまりない。しかし面白い。まとまりに欠けるかもしれないが、出会えた現象について、データやそこから考えられることを紹介してみたい。

嗜好品文化研究会2001年「嗜好品と楽しみ財調査」

2001年に研究会では、日常生活を送る上で楽しみになっていると思われる40品目について「嗜好品かどうか」を聞いている(※1)。上位に挙がったのは、1位コーヒー、2位ビール、3位タバコ、4位日本酒、5位ワイン。これは当時の話で、今は変動している可能性もある。

さて、この調査で香水に関連がありそうな項目は4点──「香水やコロンなど」「お香、アロマキャンドル、ポプリ」「入浴剤」「化粧品類」である。

これら4点を嗜好品と考えている割合をみると、「香水やコロンなど」が16.1%(12位)で、ウーロン茶と同率だった。「お香、アロマキャンドル、ポプリ」は12.9%(14位)。この二つは、嗜好品というイメージが強いと思われるココア(18.6%、11位)とコーラ(11.9%、16位)の間に挟まれており、嗜好品と認識されている、と考えてよいだろう。他方、「入浴剤」「化粧品類」は順位が少し下がる。「入浴剤」は9.8%(22位)、「化粧品類」は9.5%(24位)であった。

一方、現代日本人はどんなものを日常的に楽しんでいるのだろうか。1位が「コーヒー」、2位「日本茶」、3位「映像」、4位「牛乳・ヨーグルト・乳製品」、5位「携帯電話・電話」となっている。香水は9.5%(26位)とずいぶん水をあけられていた。

ここから何が分かるだろうか。「毎日楽しむ」というのは「毎日たしなんでいる/つけている」と解釈ができると仮定しておこう。すると、香水を毎日楽しむもの/つけるものと考えている人は9.5%(10人に1人)であり、化粧品を毎日つけている人は21.0%(5人に1人)である。先の結果、香水を嗜好品だと思っている人は16.1%(6人に1人)、化粧品を嗜好品と考えている人は9.5%(10人に1人)だから、この二つの品目では、「嗜好品」と「楽しみ」はちょうど逆転していることがわかる。

おそらく、香水と化粧品類は、2001年当時は別カテゴリーのものとイメージされていたのだろう。その上で、香水は化粧品類に比べれば、より「嗜好品」的とイメージされていた。さらに、香水の「嗜好品」としての位置は、ココアとコーラの間にあり、ウーロン茶と同程度の嗜好度とされていた。毎日楽しむ/毎日使うという面からみれば、香水は「化粧品類」に比べて日常性は低いが、当時としてはワイン(6.4%、31位)よりも身近ではあった、ということだろう。

(※1)嗜好品文化研究会/2001年11月9日〜12日/調査員による面接聴取法/回答者1,352人(サンプル数2,000人、回答率67.6%)

年齢別傾向

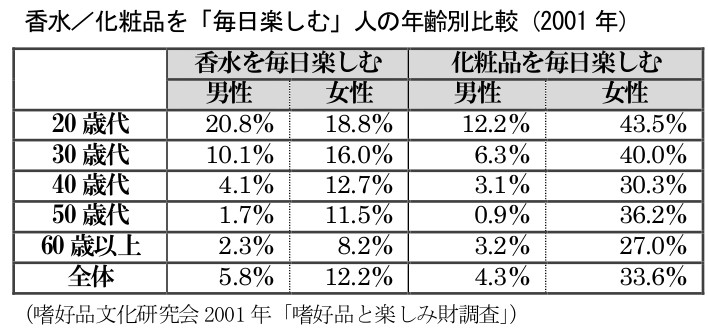

つぎに、年齢とジェンダーに着目してみよう。「毎日楽しむ」という項目を香水と化粧品で比較してみた。

つぎに、年齢とジェンダーに着目してみよう。「毎日楽しむ」という項目を香水と化粧品で比較してみた。香水を毎日楽しむ人の中で最も割合が高いのは20歳代男性で、20.8%であった。これはなかなか面白く注目すべき現象である。

香水と化粧品について全体を見渡すと、「化粧品を毎日楽しむ」は、年代を超えてジェンダー的な違いがあるが、「香水を毎日楽しむ」では、20歳代、30歳代で、ジェンダー的な違いがない、もしくは違いが小さく、40歳以上とは構造が異なっている。化粧では、明らかに女性が毎日楽しむのであり、20歳代ではやや男性でも楽しむ/たしなむ率が高いが、楽しむ男性は少数派である。この傾向は香水の場合、40歳以上に見られる構造だ。ところが、香水の場合、20歳代と30歳代では、ジェンダー差が縮小あるいは逆転している。

この調査での年齢層を整理しておくと以下のようになる。調査時における20歳代は1972年〜1981年生まれを指し、2015年現在は34歳から43歳になっているはずである。また、30歳代は1962年〜1971年生まれで、現在は44歳から53歳である。40歳代は、現在54歳以上である。

では続いてもう一つ別の過去の調査を検討しよう。

嗜好品文化研究会2003年「現代世界の都市社会における嗜好品調査」

研究会は2003年に「現代世界の都市社会における嗜好品調査」を行っている(※2)。

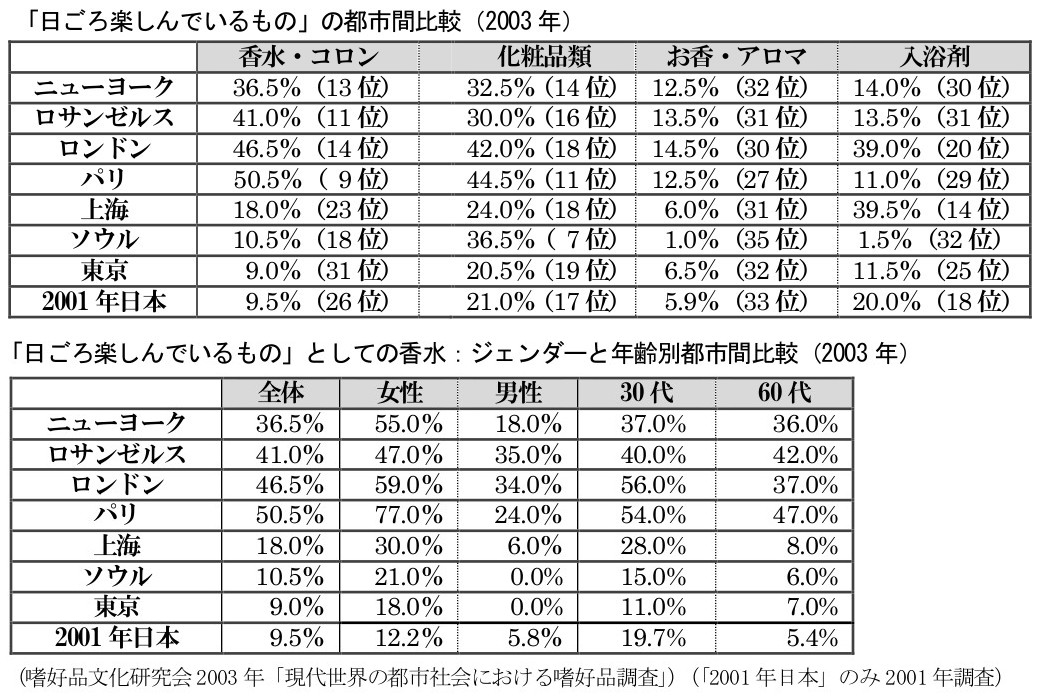

これによると、欧米では、香水が化粧品類よりも日ごろ楽しんでいる率が高いのに対し、アジアでは逆になっている。また、香水と化粧品類の楽しんでいる率の差は、アジアで大きく、欧米で小さい。

これは、アジアにおいて「香水」と「化粧品類」が、カテゴリー的にも社会的認識においても異なるものであるのに対して、欧米においてはカテゴリー的に接近している、あるいは、化粧品類の中に香水を含んで社会的に認識されている、ということを示すのではないかと思われる。

(※2)嗜好品文化研究会/2003年5月〜9月/アンケート調査/ニューヨーク、ロスアンゼルス、ロンドン、パリ、上海、ソウル、東京の各都市で、60歳代男性・女性、30歳代男性・女性それぞれ50人、計200人より回答を得る(総計1,400人)。

年齢と性差による傾向

香水と化粧品に対するジェンダーによる対応の差異はグローバルな現象である。女性は、男性と比べて香水を日ごろから楽しむ傾向を、グローバルに持っている。

年齢による違いをみると、ニューヨークとロサンゼルスを除いて、60歳代は30歳代に比べて香水を楽しむ割合が低い。上海の30歳代は、60歳代の3.5倍、ソウルでは2.5倍の人が日ごろから香水を楽しんでいる。これを見ると、アジア圏ではこの時期に、日ごろから香水を楽しむという習慣が若い層に入った可能性があるのではないだろうか。

また、欧米とアジアではこの時期、一般的にも香水をつける習慣に大きな差があることを押さえておかねばならないだろう。欧米では、香水は年齢を問わず全体でみると35%以上の人々の習慣であるが、アジアでは2割弱に過ぎなかった。その中で、女性はわりあいによく使うが、男性はあまり使わないということはグローバルな傾向であり、より若い層で香水を使う習慣がグローバルに広がっていた、ということも同時に見えてくる。

なお、調査時の30歳代は、1964年〜1973年生まれであり、2015年現在で42歳から51歳になる。60歳代は1934年〜1943年生まれの人で、現在72歳から81歳である。

2003年の調査に、2001年の調査を重ねると、1972年〜1981年生まれで、2015年現在34歳から43歳にあたる日本の男性は、香水使用に関して、世界の他都市と異なる傾向を示している可能性があるかもしれない、ということも見えてくる。

香水と若い男子はどのように結びついてきたか ~バブル期「男性用香水」の輸入増加

では、経年的にはどうだったか。おおよそであるが、80年代から現在までの35年間に、どういう変化があったのか、なかったのか、それをざっとリサーチしてみよう。リサーチとしては、インターネットで朝日新聞と読売新聞の記事検索を、「男子」「香水」というキーワードで行った。

そこから見えてくるのは、第一に、バブル期に「男性用香水」の輸入の増加が注目されていたことである。1989年1月28日読売新聞の「昭和63年の香水の輸入は1,000トンに/過去最高/男性用が大幅増」、1989年2月8日朝日新聞の「香水ブーム/男性に人気/輸入最高」といった記事が目に付く。(今回は80年以降の傾向を追ったため、それ以前は不明)

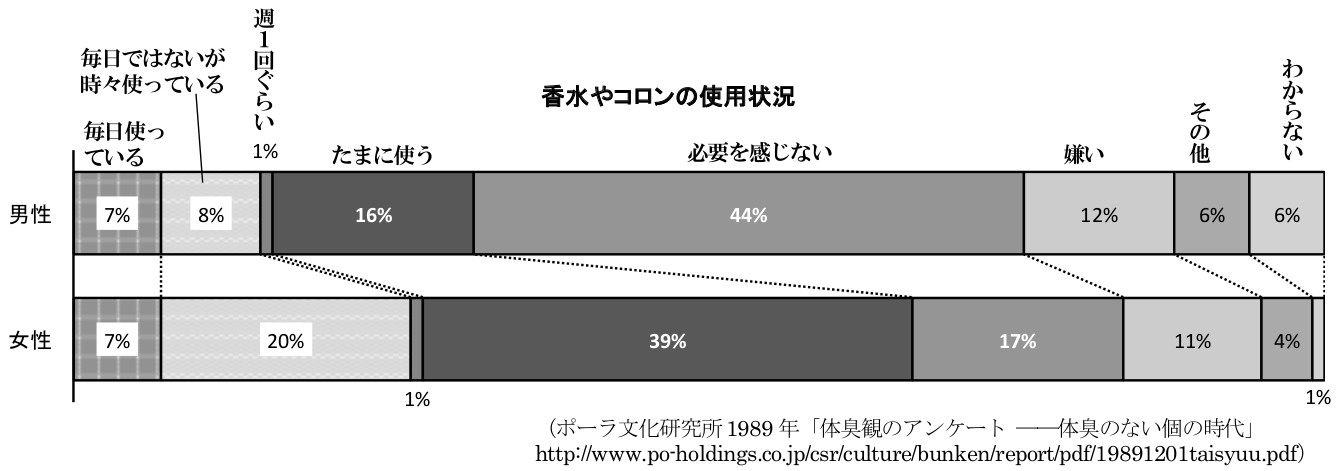

ちょうどこの時期(1989年12月)に、ポーラ文化研究所で「体臭観のアンケート ──体臭のない個の時代」が発表された。これは体臭に焦点が当たっているとはいえ、香水についての情報も含んでいるので、少し検討する。 この調査報告書の「はじめに」では次のように書かれている。

「数年前からの「朝シャン」の流行や「洗口液」の普及は、日本人のにおい嫌いを反映して、若い人を中心に、自分のからだからにおいを取り去った人々を増やしている。その一方で、『タブー』をはじめ、においの強い香水が売れており、においをつけた人が増えていることもまた事実のようだ。」

自分のにおいについて、消す傾向と、香水などをつける傾向の二つが見られるという指摘だ。

サンプル数が少なく(※3)、また、調査対象者は、男性が首都圏に住むサラリーマン(40歳代が40%)、女性は首都圏の会社員と都内スイミングクラブに来た主婦(30歳代が42%)であるため、一般的な傾向をより正確に知るのは難しいのだが、ほかに同様の調査がないため、これを参考にしておきたい。

まず、香水などの使用状況。ここでは、男性も「毎日使っている」人が7%おり、「たまに使う」人を含めると、わりあい高い比率(32%)で使用している、ということが分かる。別の設問で、自分の体臭に気を使う人はどういう行動をとっているかを尋ねているが、「コロンや香水を使う」が、男性では第3位(14%)、女性では第4位(24%)となっている。体臭に気を使う理由については、第1位「不快なにおいは互いに避けたい」(男49%、女69%)、第2位「自分のにおいを他人に嗅がせたくない」(男14%、女13%)とネガティヴな面が挙げられたが、3位以下は「自分らしいにおいは大切にしたいから」(男5%、女6%)、「においのおしゃれを表現したいから」(男3%、女9%)といったポジティブな理由が並ぶ。しかし、ポジティブな香水の使用者はごくわずかである。

バブル期の新聞では、香水の輸入増加を、同時代の清潔志向、「朝シャン」の流行とあわせて注目したのだろう。また、調査からは、不快なにおいや自分のにおいを消すというネガティブな理由で、香水を使用する男性も一定程度いた、ということも分かる。

(※3)サンプル数男性154人、女性218人。

香水と若い男子はどのように結びついてきたか ~バレンタインデーの贈り物

次に注目すべきこととして、男性への贈り物として香水がアイテムとなる、という現象が浮かび上がる。90年代初めには、男性用香水がバレンタインデーの贈り物として注目され始めたのだ。これは新しい現象であったようだ。(1991年の読売新聞や92年の朝日新聞に記事が出ている)

現在では、中高生が彼氏彼女に香水を贈るということはそれほど奇異な現象ではないという。むしろ、安い香水もあるため、高価なアクセサリーをあげるよりもずっといい、という感覚で、香水の贈り物はそれなりに定着している。このきっかけをつくったと思われるバレンタインデーに香水を贈るという(現在につながる)現象は、90年代初めに始まったようだ。

男性香水市場の開拓と、香水におけるジェンダー構造の変質

90年代半ばになると、香水と性別との関係の変化が着目される。

1995年8月読売新聞には「香水、性による区別あいまいに/さわやか志向強まる/新商品相次ぎ発売」、1996年7月読売新聞には「時代ますますユニセックス/スーツ、Tシャツ….男女同色やおそろい柄が登場」「共用の香水も人気」という記事が見られる。

「米国有名ブランド「カルバン・クライン」の男女共用の香水「シーケーワン」は、一昨年の発売から10代のカップルに人気があり、国内でも月に5,000個ほど売れている」とレポートされた。おそらく共用という点がポイントなのだ。脱ジェンダー的な香水が登場した、という認識であろう。

この時焦点となっている10代カップルの年齢を15歳から19歳とすると、1977年〜1981年生まれということになり、2015年現在は34〜38歳となる。

若い男性の需要増による売り上げ急増

80年代末から90年代半ばごろまでのこうした一連の過程を経て、90年代の終わりに、男子/男性と香水の関係に大きな変化が生れる。

それを推察させるのは、まずは、販売量だ。1998年には、男性用香水販売が大きく伸びたらしい。1998年朝日新聞に「男らしさはミント系?/男性用香水、売り上げ急増」の記事があり、若い男性の需要増によるものと指摘されている。需要増の推定される原因は、第一に、男性ファッション誌が特集記事を頻繁に組んだこと、第二は、特に高校生集団における口コミ、第三は、女性からの贈り物、特に「バレンタインデー」の男性への贈り物だった。記事執筆者は、そこにヘテロセクシュアルな関係における、男子の香水の意味の増大を観ているようだ。言い換えると、ヘテロセクシュアルな対異性自己呈示、あるいは、同性内差異化(ファッション性や高級性の提示)ということであろう。

ちなみに、この時期の高校生大学生は1976年〜1983年生まれであり、現在は30歳代(32歳〜39歳)となる。

若い男性に香水の普及

このあと、若い男性における香水は普及期にはいる、と捉えることができそうだ。

1999年読売新聞記事「香水やオーデコロンなど芳香製品の輸入が関西空港で好調」の中では、「化粧品の並行輸入、スーパーなどでの販路拡大が背景にあり、関係者らは『若い男性にも香水が受け入れられ、層が広がったためでは』と若い世代の購買力に驚いている」とある。

2001年3月の読売新聞「街なび モテる男は“におい”が違う/まだまだ続く香水人気」の中では、高校生の間で流行っていることが記事にされている。情報交換は学校でなされているようだ。なお、「街なび」でインタビューされている高校2年のアツシさんは1984年生まれで、現在は31歳。

男の子/男香水現象の一般化

2003年8月には伊勢丹に男性用香水売り場という「場」が出現する。同時期に、朝日新聞では「香水 オトコクササの必需品」という見出しで、一部の高校で教室がクサいという書き出しで、香水男子が日常化していることが報じられた。「男の子香水現象」は、普通の事柄になっていたのである。

このときの高校生は1986年〜1988年生まれで、現在は27歳〜29歳である。

朝日新聞はこのあと、2004年1月「「男の香水」 香水館」、2004年7月「柑橘系に漂う微妙な甘さ/香りの世界も薄れる性差」、2009年11月「芯強い香りで個性演出/服より手軽に内面表現/フレグランス最新事情」、2012年11月「(旬!)さりげなく香る、爽やかさ 男性用香水」と報じる。

以上から、以下のような図式が描かれるのではないだろうか。

まず、1989年頃に男性用香水の使用・消費に関する第一の変化があったと仮定できる。これは、「朝シャン」の普及など、自らを脱臭化する傾向とつながって生じたものと思われる。そのときの担い手は若い層、つまり20〜25歳と仮定すると、1964年〜1969年生まれということになり、現在46歳〜51歳である。

次に、90年代の終わりころに、大きな変化がまたも訪れる。この時は、対異性へのイメージ戦略として、男性の香水が位置づき普及した。これは下は高校生などの若い層を中心とする動きであった。2001年の「嗜好品」調査で20歳代男性の20.8%が香水を毎日楽しむものと答えた背景には、この変化が控えていた、と思われる。

現在の若者へのアンケート(大学生70人対象)

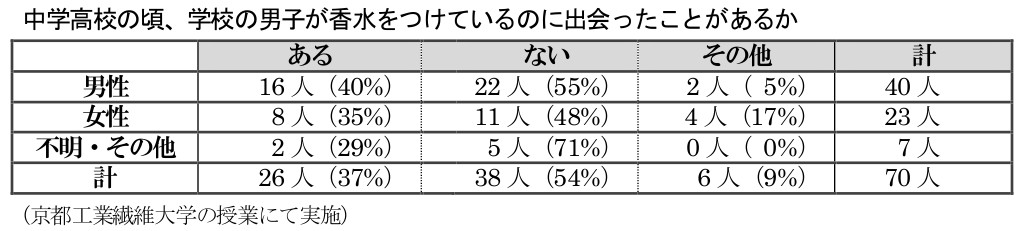

現在の若者の状況を知るため、身近な大学生に、中高生の頃の香水男子について聞いてみた。回答者は、1992年〜1995年生まれで、中学時代は2003年〜2009年、高校時代は2007年〜2013年に当たる。

中高生時代に周りで男子が香水をつけているのに遭遇したことがある、というのは4割弱である。6割弱の人はそうした経験を持っていない。経験者がもし1割未満ならば特殊な例と思えるが、4割が身近で経験しているとなると、けっして珍しくはないといえよう。つまり、2000年代半ばから2010年半ばにかけて「香水男子」生徒という存在あるいは経験は、全面的ではないが、ある程度よく見られる現象である、ということができる。

40歳前後の男性へのインタビュー(4人)

ここまでの結果を踏まえて、40歳前後の男性にインタビューすると、74年生まれでは、中高校生時に香水をしていた人がいるかどうかに対するはっきりとした記憶がないが、77年生まれでは、「高校生の時は、いきがっていた子や悪ぶっていた子、ゲームセンターで遊んでいる子はつけていた」という記憶を持っていた。また、1980年生まれになると、「中学生のとき先輩がつけていた。高校のとき周りに付けている人がいた。コンビニで買ったのではないか」ということだった。つまり、1990年後半に、中学や高校で男子が香水をつけるという現象が出現したようである。

中高生の間では、ネガティブなイメージとしては「チャラい」「不良」「ヤンキー」「ギャル男」といった評価と香水使用が結びついている。ポジティブなイメージとしては「身だしなみ」「かっこいい」「色気がある」などが挙げられるが、印象が微妙に変化する境目は1976年生まれあたりではないか、という推測も成り立つ。

大学生へのインタビューによる補足(9人)

19〜21歳の男性9人に、香水の使用経験を聞くと、中学生からつけている人が1人、高校生からつけている人が2人、高校生の頃はつけたが、今は面倒になってやめている人が2人、制汗剤をつけている人が2人、大学生になってからつけ始めた人が1人、持ってはいるが面倒なのでつけない人が1人という結果だった。男子の香水使用はかなりの広がりがある。周りからの影響もあるが、外見が気になり始めたからとか、異性にもてたいから、サッカー部だったから、というように、自らの選択でなされているようだ。状況を踏まえて自分なりに選択し、また、自分の好みと合わせて使用不使用を決めている。異性へのプレゼントとして流行ったこともあり、安い香水はUFOキャッチャーやゲームセンターの景品にあるなど、手に入りやすいものなのである。

これらは、同年代の女性にどう映るのだろうか。15人に聞いたが、若い男は香水をつけるべきではない、という否定的な意見はほとんど見られない。むしろ個人の選択の問題、個人の嗜好/志向である、という見解が主流のようだ。一方、香水自体が苦手なのでよいとはいえない、過剰につけているのはよいとはいえない、という但し書きつきの意見はもちろんあった。

喫煙者と非喫煙者

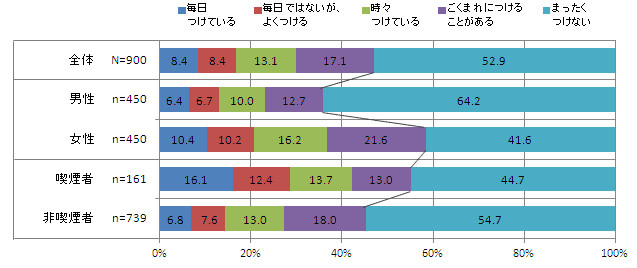

(株)マーシュという調査会社による「香水に関するアンケート(2013年8〜9月実施)」もみよう。喫煙者と非喫煙者の別に使用・不使用を尋ねた結果に注目しておきたい。

香水をつけることがある人は、「毎日つけている」という人から「ごくまれにつけることがある」という人までをすべて合わせると47.0%であるが、喫煙状況別にみると、非喫煙者で香水をつける人が45.4%であるのに対し、喫煙者では55.2%とやや高く、喫煙者のうち16.1%が「毎日つけている」と回答している。喫煙者は香水をつける 割合が高いことが分かる。

ある程度わかったこと

以上のことから、①男の子香水現象は、現在一定の広がりを持っていること(普通の現象であること)、②男の子香水現象の起源は90年代終わり頃だということが分かる。このことは、実は、③ジェンダーにおける構図の変化という形でまとめることも出来る、つまり、香水も男子/男性のものと認められるようになってきた、ということだ。

そしてどうやら、90年代後半からクオリティの高い香水とファスト香水(コンビニ香水など)に二分できる流れが発生し、それに伴って、若い世代とそれ以上の世代の香水使用が二極化しているようだ、という可能性があることも見えてきた。ただ、この件の分析は本論考では省いてある。

まとめると、現在、男であれ女であれ、香水を好きな人は、それなりにつけてもよいものである(嗜好的)と、日本文化の中では認識されつつあるのではなかろうか。

やり残した巨大な領域

以上、今回少々調べてはみたが、やり残したことは多くある。

一つは、販売量の変遷や消費金額の変遷である。経産省の資料をみると消費金額は減ってきているのだが、その理由がわからない。香水は化粧品類に含まれるが、日本では0.5〜1.0%を占めるに過ぎないため、どういう状況なのかははっきりと掴まえられていない。

第二に、各メーカーの動向である。香水がファッション・ブランドの重要な要素になるのは20世紀初めのフランスであり、ポール・ポワレやシャネルなどの功績が大きい。現在では、様々なメーカーが次々に香水を販売するようになっている。ファッション・ブランドだけでなく化粧品メーカーももちろん扱っている。(香水専門のメーカーは日本にはないが)そういった各メーカーの動向が詳しく分かれば、もう少し立体的に理解できるのではないか。

第三に、ファッション雑誌等での扱いである。今回は、男性ファッション雑誌の中でどう取り上げられてきたかをきちんと追うことができなかった。ファッション雑誌は、90年代の後半から男性香水が若い層に広がっていったことと深い関係があるらしい、ということは分かるが、もう少し実証的に明らかにしなければならなかったと反省している。

第四に、他の嗜好品やアイテムとの関連性である。中高生でも、香水だけでなく、トータルに考えているようだから、それに注意する必要があった。

第五に、ジェンダーやセクシュアリティとの関連性である。例えば、女性においても、かつては一般の女性は香水をつけなかった。つけるのは富裕層か水商売などの女性に限定されていた。戦後、それらの境界線が崩壊するとともに、香水も女性一般のものになっていったと思われる。セクシュアリティとの関係でいえば、同性愛文化の中では、香水は重要なアイテムの可能性があるが、それも今回は調べることができなかった。

第六は、2003年「現代世界の都市社会における嗜好品調査」でも分かるが、アジア的日本的な考え方と欧米的な考え方はかなり異なるような気がする。例えば日本の香水の消費量は欧米に比べると極端に少ない。メーカーはきちんと分析しているのだろうが、そのあたりを押さえておかなければならない。

今回は現象論的に述べてしまったが、具体的なデータを積み重ねて考えていくと、もう少し面白いことが見えてくるのではないかと思う。男の子香水において時代的な変化がみられるということは、広く「におい全般」や「香りの嗜好性」についても変化が指摘できるのだろう。研究すべき巨大な領域が広がっているように思われる。

(2014年10月25日)