嗜好品文化研究会

「オランダと嗜好/志向の政治学」 水島 治郎

| ゲスト講師●水島 治郎/みずしま じろう●千葉大学法政経学部教授。1967年東京都生まれ。東京大学教養学部卒業。ライデン大学留学(1994-1995年)を経て、東京大学法学政治学研究科修了。博士(法学)。日本学術振興会特別研究員、甲南大学法学部助教授を経て現職。専門はオランダ政治史。著書に『ポピュリズムとは何か──民主主義の敵か、改革の希望か』(中公新書2016)、『保守の比較政治学――欧州・日本の保守政党とポピュリズム』(岩波書店2016)、『反転する福祉国家──オランダモデルの光と影』(岩波書店2012)、『戦後オランダの政治構造──ネオ・コーポラティズムと所得政策』(東京大学出版会2001)、編著に『持続可能な福祉社会へ――公共性の視座から(3)労働――公共性と労働 福祉ネクサス』(勁草書房2010)など多数。 |

はじめに

今回、オランダにおける個人の意思を尊重する社会のあり方と嗜好品文化との関係についての話を依頼された。私はこの問題は「志向」と「嗜好」の違いだと思い至ったので、それについて述べることにする。オランダは同性愛にしろ、安楽死にしろ、個人の志向や意思を大事にする国である。だから嗜好についても、個人の選択の自由をとるのではないかと思ってしまうが、話はそう単純でもない。

ヨーロッパの小国への関心が高まっている

アンネ・フランクの一家が亡命したオランダ。人魚姫の童話が生まれたデンマーク。『フランダースの犬』の舞台になったベルギー。日本人に親しまれているこれらは、みな小国だ。日本人の文化的意識の中でヨーロッパの小国は意外に重要な役割を果たしている。

近年はそれに限らず、別の意味で小国に関心が集まっている。雇用におけるオランダモデル、風力発電のデンマークモデル、福祉におけるスウェーデンモデルなど、モデルとなるのは人口が数千万人の大国ではなく、小国である。1980年代ぐらいまではヨーロッパ研究をするとなるとイギリス、ドイツ、フランスが当たり前だったが、1990年代以降は意外に小国に関心が集まっているのだ。

世界がヨーロッパ、特に小国に注目する意味は何だろうか。一つに、グローバリゼーションの進展がある。大国が持っていた自律的な国民経済が、グローバリゼーションの中で崩れていく。グローバル化の中でEU統合が進んでいくと、ECB(欧州中央銀行)のもとで金利が統一され、しかも各国の金融政策が自律性を失っていくなかで、大国の自律的な、閉じられた国民経済はもはや維持できなくなってきた。かつて自律的な大国と従属的な小国というイメージが当たり前だったが、今や大国も含めて各国がグローバル経済にどう立ち向かっていくかが課題となっている。となると、小国のほうが小回りが利くがゆえに、柔軟でグローバル化に早期に対応しているのではないかと考える。これが90年代後半以降のオランダモデルに注目されているゆえんである。

日本と関係の深い国、オランダ

私はオランダとベルギーを研究対象としているわけだが、同じ小国といっても大きく違う。オランダは、プロテスタント的な禁欲的文化があって、中産階級を軸とする市民文化が発達した。ベルギーはカトリック色が強い上に、宮廷文化が花開いた町で、オランダと比較するとおおらかで華やかな傾向がある。レンブラントとルーベンスを較べるだけでもイメージが違う。

そのオランダであるが、ヨーロッパの中でも日本との関わりが格別に深い。日蘭関係に関しては「日蘭交渉史」などの膨大な蓄積があり、私の出る幕ではないが、例えばオランダ語と日本語を較べるだけでも、いくつか重要なオランダ語由来の単語が指摘できる。意外なことに「ビール」がある。日本人の多くは「ビール」を英語だと思っているが、ビールを英語で言うと「ビア」である。普段言うビールはオランダ語(bier)であり、アメリカから入ってきた英語はビア樽のビア、ビアホールのビアだ。外来語に二つの系統が存在しているのである。

あるいはフルーツポンチなどの「ポンチ」。これはオランダ語で「酸っぱい飲み物」ponsを指す。ポン酢はこの「ポンス」が転訛し、さらに「酢」の漢字を充てた言葉である。

嗜好品とは関係がないが、オルゴール(orgel)やお転婆(ontembaar)、メス(mes)など、さまざまなオランダ語が日本に入っている。メスは日本では医療用の手術に用いるナイフを指すが、オランダでは通常のナイフ一般を指す。100年以上経った今でも、日本での「メス」の用法は変わらない。日本とオランダの繋がりは現代でも続いている。

モデルとしてのオランダ

[写真]は、オランダに行ったことがなくても日本人にとって馴染みのある風景──旧東京駅のモデルともいわれるほどよく似ているアムステルダム駅である。プロテスタント優位の国であるオランダで、カトリックが解放された19世紀後半の、カトリック色を感じさせる重厚なネオゴシック建築である。

現代のオランダは、さまざまな改革の最先端である。のちほど述べる安楽死合法化、同性間結婚、売春合法化のほか、「創造都市」戦略による魅力的な都市再生や、最近ではワークシェアリング、ワークライフバランス、同一労働同一賃金といった社会経済政策が挙げられる。それは、ヨーロッパで起こっているさまざまな動向・課題解決をうまくまとめて一歩先に出しているといえるだろう。日本はこのオランダをモデルにして、平成27年は政労使三者協議、平成28年は同一労働同一賃金を実践しようとしている。

「志向」の自由尊重の歴史──17世紀オランダ

オランダでは17世紀以来、さまざまなよそ者、民族・宗教の異端者を積極的に包摂していく政策がとられた。独立戦争の立役者はプロテスタント(特にカルヴァン派)であり、カトリック教徒は公には礼拝を行うことはできないものの、個人の信仰は許されていた。

さらに、キリスト教徒のみならず、ユダヤ人に対しても幅広い容認が行われた。のちにアンネ・フランク一家がドイツ・フランクフルトから逃れる先としてオランダを選んだのも、そういう理由である。ユダヤ人が多いため父親は仕事を続けることができたし、オランダ人の協力者も見つけることができた。

オランダにユダヤ人が多いのは、16-17世紀にスペインとポルトガルでの迫害を逃れて、大勢のユダヤ人がオランダに流入したからである。ユダヤ人は国際貿易に従事する者が多く、彼らを受け入れることで、特にアムステルダムは都市として大いに発展し、ユダヤ人にアジール(避難所)を提供した形にもなる。ユダヤ人だけではない。オランダ独立戦争のなかで、アントウェルペン(現ベルギー)からの避難民を受け入れ、フランスで迫害された人々を受け入れ、重層的に避難民を受け入れた。中世期のアムステルダムは中都市で、必ずしも目立った都市ではなかったが、流入した彼らが総じてビジネス志向だったことが幸いし、移民からなる商業都市として17世紀にはオランダの中心都市、ヨーロッパの大都市という位置を獲得し、それどころか東インド会社を通じて世界に覇を唱える都市となった。

それがなければ、日本にまで船を送って日蘭交渉に入ることはなかったのではないかと思う。面白いことに、東インド会社の主要株主のリストの半数以上が避難民系だった。アムステルダムに入ってきたプロテスタントで中産階級でビジネスをしてきた人たちは、東インド会社に対して競うように投資していった。小国の会社であるにも関わらず、東インド会社は貿易の富を使って、遠く日本にまで船を送ることができた。こういう形で歴史は繋がっていく。グローバルヒストリー、「接続された歴史」である。

ビジネスにおける繁栄のみならず、アムステルダムを中心とする多様性を尊重するあり方は、思想文化においても花開いた。例えば、哲学者スピノザは、ポルトガルでのユダヤ人迫害から逃げてきた祖父を持つ。彼自身は、当時ラジカルな発言と活動をし、ユダヤ人共同体から追放されたり著書は国内禁書となったりしたが、身体的迫害を受けることはなく、結果的に彼はオランダにいたからこそ、ある程度の言論活動ができたといえる。

17世紀には、哲学者ジョン・ロックはイングランド内戦(清教徒革命)の中で身の危険を感じて、一時、7-8年間アムステルダムに亡命する。彼はかなり慎重で、名前をオランダ名に変え、医者を名乗っていた。この時期に『寛容に関する書簡』などの執筆活動をしている。オランダはこういった知識人たちが逃げ込んで執筆できる場であった。デカルトも、三十年戦争後オランダに20年くらい住んでいた。アムステルダムで『方法序説』など重要な著作を書いている。

当時オランダ、特にアムステルダムは、ヨーロッパの文化における自由の楽園であった。もちろんカルヴァン派が主流だったため、明確な無神論に対しては批判された(それが内部の争いに繋がっていくこともあった)が、少なくとも相対的にみればユダヤ人に対する寛容があった。他国ではユダヤ人はゲットーに押し込められ、命はあっても自由な活動はできなかった。また、ヨーロッパでは15-18世紀に魔女狩りが猛威を振るったが、オランダでは共和国の成立(1648年)以来、この魔女狩りによる被害はゼロに等しかった。

ユダヤ人に関していえば、アムステルダムに今も残る巨大なシナゴーグ(ユダヤ教の会堂)は17世紀に作られたものである。他国のユダヤ人がひどい差別を受けていた時期に、それほどのシナゴーグが建築されたというのもアムステルダムならでは、である。細かくいえばギルドに入れないなどの制限はいくつもあったが、居住地域を制限されることはなく、既存のギルドに抵触しなければ商売もできた。彼らは国際商業や出版など、ギルドの制約が薄いセクターに進出した。オランダの出版業が小国の割にさかんなのはユダヤ人のおかげといわれている。

さて、イギリスで迫害された少数派のピューリタンたちはメイフラワー号で、自由の天地を求めてアメリカ大陸に渡ったのだが、イギリスを出航した直後は、宗教寛容政策をとっていた近場のオランダを目指したのである。ところが、オランダは放縦すぎて、ここではピューリタン的な規律をとても守れないと諦めて彼らはオランダを離れ、仕方なくアメリカに向かった。アメリカ建国の象徴と語られるメイフラワー号も、オランダがなければその後の話はなかったといえる。

近世のヨーロッパに刻印を残したのは、このように「志向」を重んじるオランダであった。

オランダはなぜ個人的な志向・自由を重んじる国になりえたのか?

これはオランダにおける都市社会、特に主導権を握った都市中産階級のあり方を抜きしては考えられない。

オランダは共和制が成立して以後、徹底的に君主制を廃する。総督はいるが、国王に較べればはるかに権力は小さい。その際、国の政治を握ったのは都市だった。連邦政府の構成をみても、代表はほとんどが都市が握っていた。連邦共和国で最も権力を握ったのはオランダ西部のホラント州(ゆえに我々はネーデルラントと言わずにオランダと呼ぶ)、とりわけアムステルダムであり、都市の中産階級、ビジネス階級が政治を握っていた。歴史的にみれば、現在のオランダとベルギーに当たるネーデルラントという地域は都市が非常に多い。ホイジンガの『中世の秋』以来、都市が発達し、自治を獲得していく。そしてオランダ独立戦争が起き、南部は結局離脱して、アントウェルペンとブリュッセルはハプスブルクの支配下に残り、かなり抑圧されてしまうのだが、北部は都市の中産階級プロテスタントを中心とする反乱が成功し、都市優位の政体で共和国が成立する、ということになった。

都市中産階級はビジネス志向であり、しかもプロテスタントでもあるため、他宗派への、また無宗教者への抑圧は弱い。また宗派、宗教が違うといってビジネスの相手先を選んでいては、アムステルダムの都市経済が成り立たない。国際経済を全面的に活用することで大都市になったわけだから、民族や宗教はともかく、相手方として成り立つかが重要であった。

それを象徴するのがレンブラントの「夜警」(1642年)である。日本人には最近フェルメールなどが人気を集めているが、オランダ人にとってはこの作品が国立美術館の中心を飾る、まさに国宝である。普段はビジネスに携わる富裕層が、都市を守る自警団(ソサエティ)を形成していた。自分たちソサエティの肖像画を依頼したのがこの絵だった。

この絵はオランダ中産階級のヘゲモニーをよく表しているが、レンブラントが描いた、ということで特殊な運命を辿る。当時、ソサエティの肖像画は、記念撮影のようにみんなが並んだ体勢で描かれるものだったが、レンブラントはそれでは面白くないので、光と影を鮮明に描き出した。真ん中の二人と左の天使に光が当たっているものの、他は暗いというので当時はたいへんに顰蹙を買ったが、結果的には、17世紀オランダを代表する名作として歴史に残ることになった。それまでの絵画の多くは王侯貴族や聖書を題材とする宗教画であったが、17世紀オランダにおいてはこの絵のように、市民の生活を描くものが多くなっていく。絵を依頼できるのが都市中産階級から富裕層にかけての、自らお金を稼いで生活する人たちだったからである。

封建的農村が存在せず、都市の力がますます大きくなった

こういった都市の発展とともに、農村のあり方も重要になってくる。オランダの農村は封建制がろくに発達していなかった。オランダは水路が巡らされた国土が広がっており、国土の1/4が海抜ゼロメートル以下で、国土のほとんどは海抜数メートルという土地である。農村社会は昔からあったわけでなく、沼地湿地の干拓によって意図的に作られた。沼地の干拓を行ったのは地域の農民である。農地協同組合(自治会)のような団体を作って、新しい土地を切り拓いてそこに住んだ。干拓に際しては横のネットワークが作られ、水を管理する水利協同組合(自治会)が各地にできた。封建的な農村ができる以前に、こういった共同体が作られていたために、封建制は全く形ばかりのものだった。いちおう○○公の支配土地、という形にはなっていたが、実質的には自由農民の共同体が押さえているので、封建的な人的支配(農奴)は浸透せず、基本的に平等な農民のコミュニティが広がっていた。したがって、農村に基盤を置くはずの封建領主たちの経済的基盤は弱く、議会においても都市の支配力を許す形になっていた。

つまり、都市の強さと封建的農村の弱さが相まって、自由な志向を積極的に認める形の国を形成した、といえる。

実際、アムステルダムのスキポール空港にはパブリックな宗教空間があり[写真左下]、さまざまな宗教や宗派の人たちがお祈りをしている。宗教や宗派を問わず、開かれた宗教空間を持つといったことは、今も伝統として受け継がれている。宗教的な迫害を行わないという意味で、寛容toleranceな社会という言い方がなされる。

現代の創造都市アムステルダム

現代のアムステルダムでは、クリエイティブな人材を積極的に取り入れていこうという政策が明確に打ち出されている。近年はクリエイティブ・シティ戦略という政策がヨーロッパの都市でも、アメリカの都市でも取られているが、アムステルダムはそれを本気でやっている都市である。使われなくなった港湾エリアをクリエイティブな活動をする人たちに安く貸し出して、そこをアートスペースにするなど新たなクリエイティブ産業を生み出している。今や、自由な文化に惹かれてやってくる人が後を絶たないという状況である。

中央広場には大道芸人がたくさんいる。30分ほどやって100ユーロ(約1万円)ぐらいを稼ぎ出す、という立派なビジネスになっている。その代わり、下手な芸人に対してはシビアだが、芸術の裾野のストリートから目に見える形で存在する、というのが都会の文化を伝えるいい事例だと思う。

建築についても、オランダにはコールハースという有名な建築家がいるが、斬新な建築物が多い。クジラに見える集合住宅[写真右上]は、捕鯨がさかんだった17世紀の歴史的記憶を海辺で再現するといった意図があるらしい。

コーヒーとオランダ

オランダはコーヒーの国である。しかも、コーヒーの世界的伝播に関わり、大きな役割を果たした。

コーヒーは16世紀にヨーロッパ世界に入り、徐々に広まりつつあったが、アムステルダムでも16世紀の末に広がったコーヒーハウスは、さまざまな文化の発信地になる。

インドネシアのジャワコーヒーに関してもオランダの役割が大きい。ジャワ島で、東インド会社のメンバーたちがコーヒー栽培を始めたのがうまくいき、ジャワでコーヒーとは発展性がある、とみなされ、18世紀に入ると重点的な投資先として東インド会社がクローズアップされたのである。コーヒーはオランダだけでなく世界へと輸出され、人気を博した。

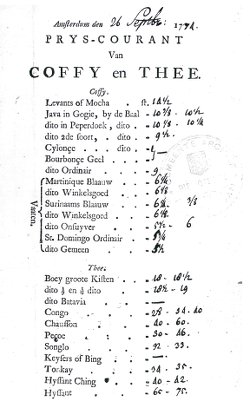

右資料は[アムステルダムにおけるコーヒーと紅茶の取引価格表]である。1774年だろうか。レバント(地中海東部)、モカコーヒーが一番高級となっている。次にジャワ、下のほうにセイロン、そしてマルティニーク(西インド諸島の島)やスリナムがある。当時の価格構造が一目瞭然にわかる。この時期のヨーロッパ経済はグローバル化しているので、イギリスと価格はあまり変わらないと思う。

コーヒーの苗木は、ジャワからアムステルダムに運ばれて植物園に植えられ、さらにそれがフランスなど各地の植物園に伝わって、フランスから南米に伝わり、南米のコーヒーの祖となったといわれている。

一般化するコーヒー

18世紀に入り、アムステルダムではコーヒーがさらに普及し、右資料[アムステルダムにおけるコーヒーの価格(1690-1794年)]にみるように、コーヒーの価格は1720年代以降、安定的に低下していく。ジャワから大量にコーヒーが入ってくるからである。一般市民からすれば求めやすくなった。18世紀初頭までは値段も高いので富裕層のものだったが、一般庶民でも手が届くようになってきたのである。

アムステルダムのコーヒーハウスは、ロンドンやパリと較べると圧倒的に少ないが、1700年当時で32のコーヒーハウスがあったといわれる。数的にはたいしたことはないが、人口一人当たりに換算するとまあまあの数字だろう(アムステルダムの人口は現在でも70万人程度)。さらに、都市文化の中核の役割を果たしているので、そこで討論したり、新聞(自都市や他都市、外国の新聞)を読んだり、さまざまな商取引や売買交渉、相続などの法的行為も行われた。カードや賭博といった娯楽の面もあった。

カフェでタバコを吸うというのも一般的だったが、吸いたい場合は、店内での購入を義務づけていた。

カフェは、人々の生活にとってなくてはならない場所になっていった。

18世紀後半になると文化団体、友愛団体が隆盛になり、その舞台はコーヒーハウスであった。特定の部屋を借りて会合を行っていたようだ。他国ではこのころコーヒーハウスを不穏分子の温床としてみることが多かったが、もともと政治的抑圧の少ないオランダでは、他の国に較べて自由に言論活動ができるため、コーヒーハウスへの抑圧も少なかった。ただし、賭け事遊びなど放縦の舞台になることだけは、当局は恐れていた。

植民地支配との関わり

コーヒーは植民地支配と重要な関わりがあった。19世紀、コーヒーは消費文化のなかでますます重要な位置を占めるわけだが、それを支えたのは東インドの「強制栽培制度」確立であった。需要の増加を東インドで賄うために、人口が多く米生産がさかんな豊かな土地ジャワで、植民地経済成長にとって有利な商品作物に耕作転換させるなど、高圧的な支配を行ったのである。多大な富がオランダ政府にもたらされた。販売は御用業者である「オランダ商会」が担った(東インド会社は既に解散している)。ジャワの農民は食糧不足でかなり困窮した。

19世紀のコーヒー関連企業では、ダウ・エグベルツ、ファン・ネレ、ファン・ハウテン(ココア)などが現代まで残っている。オランダの植民地支配はグローバル企業を、嗜好品に限らず生み出した。ロイヤル・ダッチ、ユニ・リーバなどがそれである。

なお、オランダとコーヒーといえば「ダッチコーヒー」という水出しコーヒーが知られるが、それは日本と韓国だけで使われる呼び方である。東インド会社の船舶内で、苦味の強いロブスタ種コーヒーを少しでも美味しく飲むため、常温水に浸して抽出したもの。オランダ本国では一般的ではなかったが、近年日本からオランダに逆輸入され、まさにコーヒー文化がグローバルに伝播している、といったところである。

現代オランダにおける「志向」の自由

(ドラッグ)

オランダを訪れてコーヒーを飲みたい場合は、カフェに行く。”Cafe”とか”Koffiehuis”と書いてあり、実際にメニューが外に出ていて、明らかにコーヒーが飲めるとわかる。

ところが、”Coffeeshop”という看板も街で見かける。その9割以上はコーヒー店でなく、マリファナなどのソフトドラッグの店である。ドラッグショップとは書けないので、このように書かれる。目張りで店内が見えないようになっていて怪しい雰囲気なので、両者の区別は付くはずなのだが、日本人やイギリス人はよく間違える。店に入った人の話では、普通のコーヒー店でコーヒーのメニューが置いてあるように、テーブルの上にはマリファナやハッシシのメニューが置いてあり、いろんなドラッグが飲めるようになっている。

オランダというと、麻薬が容認されている国、というイメージがある。ただ間違ってはならないのは、合法、というわけではないことである。刑法典には麻薬に対する処罰規定が残っている。いまも野放しということではない。ドラッグを売る店は、「ドラッグを売っています」という看板を掲げることができないため、やむを得ず”Coffeeshop”と掲げて、暗黙のサインを出しているのである。

そこでは1回に一人の客に売ることができる量は制限されており、未成年者に売ってはいけないなど、さまざまなルールが設定されている。ルールの枠内でソフトドラッグを売ることが容認されている、というのが現在のオランダの状況だ。おおっぴらに栽培する、ということは認められていない。

ただし、南部を中心に、温室のある離農地域が大麻栽培地域と化している、という記事が先日の新聞に載っていた。大規模に栽培することは違法であるが、取締りが行き届かない。農家が自発的にやっているというよりは犯罪組織が絡んでいる場合が多い。年を取って農業がつらくなった、息子は継がない、という状況に陥った人の情報を得ると、ヤクザが乗り込んできて、温室を数十万円で数年間貸してほしい、というわけである。農場主としては貸すだけでお金が入ってくるのでメリットがあるのだが、警察に摘発されたとき、栽培した罪を問われるのは農場主である。犯罪組織の側は、農場が警察に摘発されたことを聞くと、知らん顔をするので足は付かない。過疎地域の弱みに付け込んでいる面がある。麻薬はオランダでは決して歓迎されているわけではない。ただし個人が自由意思で使う分には、それ自身は問題とするに足らない、常習性はタバコよりも弱いから、というのがオランダの公式の見解である。

(安楽死)

安楽死についてはキリスト教民主主義政党が政権を離れた1990年代以降、急速に法整備が進み、基本的に個人の生死は自分の意思で決めるものである、というのが社会的に強い動きになっている。2001年には「安楽死」法(正式名称は「要請に基づく生命終結と自殺幇助に関する審査法」)が成立した。当初それが認められる理由は肉体的な痛みだけだったのが、近年は精神的な耐えがたい苦痛も含むようになり、真摯に悩むのであれば安楽死の対象になる、ということになっている。しかも、対象年齢もだんだん下がってきている。最近では、死の一定割合は安楽死に該当する(年間死亡者数の3%)とまでいわれている。

(同性婚)

2001年に同性結婚法が成立し、世界で初めて、異性同士の結婚とまったく同じ婚姻制度を採用した。この動きは、ヨーロッパ各国、アメリカの州に広がり、オランダはパイオニア的存在になった。

(売春)

売春については刑法典から削除されたため、人身売買を除き、女性が自分の意思で売春することは問題とはされなくなった。ただし現実には、売春活動している女性は東欧系やラテンアメリカ系であり、そこに犯罪組織が絡んでいるため問題は多い。人身売買も、性的意思決定による売春とカモフラージュされて行われている。

こういった直接的な影響以外に、売春合法化に伴う間接的影響もある。銀行が売春ビジネスに対してお金を貸さないのは差別である、と問題になった事例もあり、社会的に容認され、法的にも合法であるといってもさまざまな問題を含んでいるのが現状である。

現代オランダにおける「嗜好」の制限

(飲酒)

飲酒については、歴史的に酩酊(ドランクネス)に関して厳しかったように、厳しめの政策がとられており、近年その傾向がますます強くなっている。飲酒可能年齢は16歳から18歳に引き上げられた(2014年1月)。酒類の販売は、アルコール度数15%未満でも食料品店・専門酒店に限定され、15%以上となると専門酒店に限定されている。しかも、酒類の販売業務は他の業務と一緒に行うことはできない、という形で峻別が行われている。自動販売機やキオスクでも販売できない。酒類の提供(飲める場所)はホテル、レストラン、カフェに限定され、最低面積などの基準も設定されている。全体的に、飲酒は厳しく見張られている。

(喫煙)

アムステルダムは、18世紀においてはヨーロッパにおけるタバコ貿易の中心であった。ブラジルや西インド諸島産、オランダ国産(ユトレヒト州やヘルデルラント州)のタバコを加工していた。アムステルダムの商人は国内のタバコ農場に投資し、それを育成していった。19世紀末からは東インド(スマトラ、ジャワ、ボルネオ)でタバコを栽培させ、その取引で利を上げた。

ところが20世紀、特に第二次大戦後になると喫煙政策はかなり厳しくなり、2014年にはタバコの販売対象年齢が16歳から18歳に引き上げられた。2016年5月より、包装の65%を警告文と「嫌悪を催す」写真で占めることが義務づけられ、「喫煙ストップホットライン」無料電話番号を明示することといった制約もある。「ライト」など誤解を生む表示や、タバコ以外の香り(バニラなど)を含ませることも禁止された。全体的にさらに抑制しようという動きがある。

「志向の尊重」と「嗜好の制限」というパラドクス

以上のような状況をみると、オランダにおける「志向」と「嗜好」の方向が逆ではないか、と思わざるを得ない。オランダは「志向」については最大限に重視しようとしている。自分のセクシュアリティを自分で認めるのであれば売春も認めましょうという国でありながら、飲酒や喫煙といった「嗜好」については制限しようとしている。

さて、「志向の尊重」と「嗜好の制限」という、ベクトルとして逆方向をとる状況をどう理解すればいいのだろうか。実は、北欧とアメリカ、オランダは考え方に共通点がある。北欧は総じて、自由意思、自己決定を非常に重視する国でありつつ、酒に対してかなり厳しい。背景にあるのは禁酒に対する強い政治社会的な支持である。北欧では、禁酒運動が政治運動として盛り上がり、政治的な議論にもなった。一方、アメリカでもかつて禁酒法という形で禁酒運動が盛り上がった。オランダではそこまではいかなかったが、方向としてはそれに近かった。

これらの背景にあるのは「都市型プロテスタンティズム」の優位ともいうべきものであろう。アメリカにおける禁酒運動は、エバンジェリカル(プロテスタントの宗派の一つ。福音派またはキリスト教原理主義者と訳される。現在は対人口比25%で最大の宗派)が中心となったし、今でもアメリカのエバンジェリカルは酒やタバコを禁止している。前ジョージ・W・ブッシュ大統領は、富裕層の子として生まれ、自由にやりたい放題やっていたが、あるときエバンジェリカルな改心を遂げて、酒もタバコも止めたといわれている。

オランダにおいても、プロテスタンティズムが背景にある。個人の自己決定を妨げるような、泥酔を招くような要因は排除したい。この考え方はヨーロッパ北部の近代産業社会の特徴ともいえる。「嗜好」が抑制されるといっても、意識を覚醒させるコーヒーは歓迎される。自主自立、自己決定を重んじるプロテスタンティズムにとって、覚醒は重要である。

こういったプロテスタンティズムの逆をいくのは、カトリック諸国である。国によって違いはあるが、「志向」に対しては制限的で、「嗜好」についてはむしろ開放的である。カトリックの国では酔うこと自体があまり問題視されないので、禁酒運動はほとんど盛り上がらない。カトリシズムは、個人のさまざまな「志向」については枠にはめて、コミュニティの結束を最大限に重視する一方で、個人の「嗜好」に入れ込むのは自由である。

プロテスタンティズムとカトリシズム

食文化の面で、プロテスタント系とラテン系は随分違う。ドイツ、北欧、オランダ、イギリスなどプロテスタント系の国々では食事において余計な飾りをつけて食事を楽しもうという意識があまりない。他方、イタリア、フランス、スペインの食事にかける時間はまったく違い、これでもかと楽しんでいる。

「志向」を尊重しつつ「嗜好」を制限するプロテスタンティズム的なあり方と、「志向」を制限し、「嗜好」を開放するカトリシズム的なあり方の違いは、現代においても指摘できそうである。

最後に、私の専門であるヨーロッパ政治にちなんだ話をしたい。現在のイギリスのメイ首相、そしてドイツのメルケル首相。この二人は女性の首相であるが、そのほかにも共通点がある。プロテスタント牧師の娘という点である。メイ首相は国教会であり、メルケル首相は東ドイツ出身、抑圧されていたルター派の牧師の娘である。英独を担う二人が牧師の娘というのは、けっして偶然ではない気がする。

2016年半ばのヨーロッパは、緊縮財政にせよ、あるいは難民対策にせよ、引き締める政策を重点的に行わなければならないので、メイ首相やメルケル首相のようにまじめで、手綱を締めていくようなタイプが時代に合っているのだろう。これに対し、ヨーロッパが拡大していった時期はいろいろなものを受け入れるカトリシズム的な、相対的な親和性が求められたのではないか。1990年に東西ドイツの統一を成し遂げたコール首相は、典型的なカトリックであった。彼が首相だったことは非常に意味がある。太っ腹の彼が、清濁併せ呑む形でマルク1対1という超大盤振る舞いをやってのけたからこそ、誰も予想しなかった短期間の完全統一が実現した。これが、それ以降のヨーロッパの東への拡大に繋がっていったともいえるだろう。そのような90年代の拡大ヨーロッパと、2010年代の引き締め重視のヨーロッパの背景を、それぞれカトリシズムとプロテスタンティズムが担っているともいえる。

このように嗜好と志向の問題は、宗教的背景とも絡みながら、ヨーロッパを形成する重要な補助線として、現代の政治と社会を理解する上で重要な手がかりを与えてくれる。