嗜好品文化研究会

「アメリカにおける酒類とタバコの規制に関する歴史」 岡本 勝

| ゲスト講師●岡本 勝/おかもと まさる●広島大学総合科学研究科教授。1951年神戸市生まれ。同志社大学文学部卒業。ボストン・カレッジ大学院修士課程(アメリカ研究)修了。ブランダイス大学大学院博士課程(アメリカ史)中退。博士(学術/広島大学)。徳島文理大学短期大学部講師・助教授、広島大学総合科学部助教授を経て現職。著書に『アメリカにおけるタバコ戦争の軌跡―文化と健康をめぐる論争』(ミネルヴァ書房2016)、『禁酒法 「酒のない社会」の実験』(講談社現代新書1996)、『アメリカ禁酒運動の軌跡―植民地時代から全国禁酒法まで』(ミネルヴァ書房 西洋史ライブラリー1994)など多数。 |

はじめに

私の専門はアメリカ研究である。文学や哲学を含めいろいろな分野におよんでいるが中心は歴史学であり、「酒とタバコの規制」を研究テーマにしてきた。

アメリカにおいて古くから薬剤としても使用され、また経済を支えてきた酒類とタバコが、時がたつにつれて反社会的な迷惑行為を生み出すものとみなされ始める。これらの嗜好品を槍玉にあげる人たちは、個人の自由や権利よりも社会全体の秩序や発展を優先的に考えていると思われる。ここでは7つの時代区分のそれぞれで、酒とタバコがどのように扱われ、またどういった形で規制されてきたかをお話しする。

植民地時代(1607-1776年)

(酒類)

イングランドがジェームズタウンを建設した1607年から、独立宣言書が公布される1776年までの約170年間が植民地時代である。この時代は、個人による過度の飲酒を戒める活動(たいていは牧師による説教)が一部で行われたが、適度な飲酒はまったく問題視されなかった。

(タバコ)

南部植民地の経済を支えたのが葉タバコの生産であったから、タバコは積極的に受け入れられていた。当時はパイプや嗅ぎタバコが中心であり、それらの使用が問題視されることは一切なかった。

独立革命・建国期(1763-1800年)

(酒類)

七年戦争および北米植民地戦争が終結し、フランスとイギリスの覇権争いに終止符が打たれたのが1763年であり、これ以降、北米大陸での覇権をイギリスが握った。イギリス本国の植民地に対する締めつけ(課税措置など)が厳しくなり、アメリカでは独立の気運が芽生え始める。このころの酒はアップルサイダー──リンゴ酒、フランス語でいうシードル──やラム酒、ジンが一般的であり、この時代の終わりごろにバーボン――のちに開拓時代を支える――が加わった。

過度の飲酒を戒める活動は、引き続き個人によって行われた。例えば、独立宣言書にペンシルヴァニア植民地を代表して署名したフィラデルフィアの医師ベンジャミン・ラッシュは、独立戦争に軍医として従軍したときに兵士の不摂生な生活を目撃したことから、のちに過度の飲酒とタバコ使用を戒める小冊子を発行している。

(タバコ)

植民地時代と同様、社会的に大きく問題視されることはなかったが、個人――例えば先述のラッシュ――によって過度のタバコ使用が戒められるようになった。しかし、これは例外的だった。

領土拡張期(1800-1840年代)

(酒類)

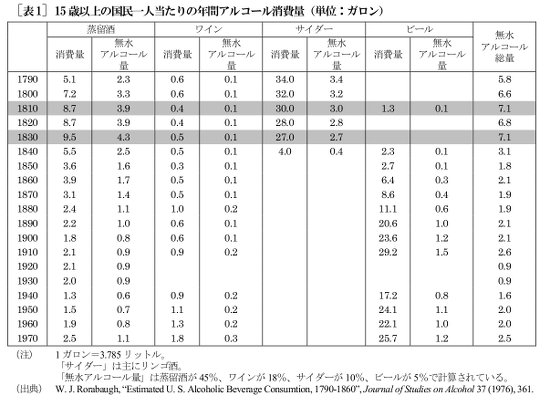

[表1]は、15歳以上のアメリカ国民一人当たりの年間アルコール消費量の推移(1790-1970年)だが、注目してほしいのは一番右の欄の「無水アルコール総量」である。酒が最も飲まれた年は1810年と1830年で、無水アルコール総量にして7.1ガロン(1ガロン=3.785ℓ)、つまり26.9ℓということになる。40%の蒸留酒に置き換えると、日本で一般的な720mℓのボトル96本分、大まかに言えば国民一人ひとりがウィスキーを年間100本ほど飲むということになる。飲まない人、飲めない人がいるので、飲む人はこの程度ではなかったと考えられる。現在と比べると飲酒量は3倍以上という計算になる。

こうなると、通常の社会生活ができなくなる人が目立ち、過度の飲酒が社会問題になってくる。今で言えば、アルコール依存という状況だ。

過度の飲酒を問題視する人のなかに、飲酒とはあくまで個人の道徳・倫理問題であり、不摂生な飲酒への対処は法律による規制ではなく、自助意識を目覚めさせるための「道徳的説諭」を優先させるべきだと考える改革者がいた。彼らによる「節酒もしくは禁酒運動」は「説得」を手段とする活動で、例えば牧師による説教や元大酒飲みによる体験談が語られたり、集会やパレードが開催されたり、節酒・禁酒を勧める歌が歌われたり、プロパガンダ冊子が作成されて配布されたり、禁酒誓約書への署名集めなどが行われた。活動の中心はピューリタン諸教派に属する牧師たちで、州レベルの組織では「コネティカット道徳向上協会」「マサチューセッツ暴飲抑制協会」(いずれも1813年結成)、全国組織としては「アメリカ禁酒協会」(1826年結成)があった。

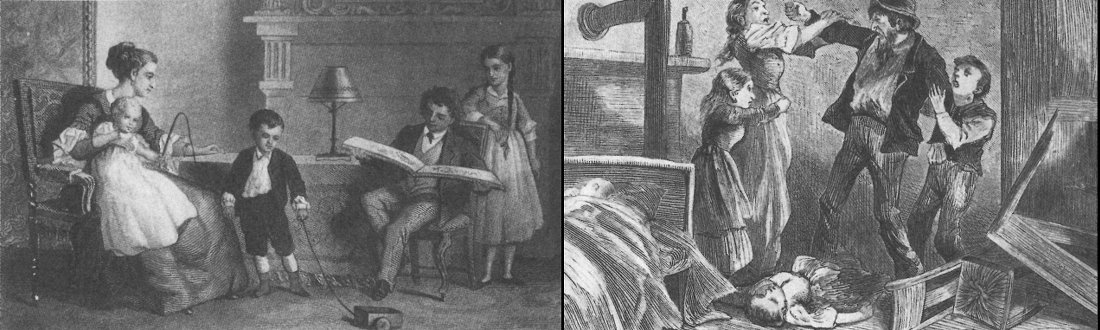

[図1]は禁酒のプロパガンダで、酒を控える父親がいる家庭と、飲んだくれの父親がいる家庭の対比である。これはほんの一例であり、この類いのプロパガンダは山のように存在した。

[図1]禁酒プロパガンダ:禁酒の父親(左)と飲んだくれの父親(右)がいる家庭

[図1]禁酒プロパガンダ:禁酒の父親(左)と飲んだくれの父親(右)がいる家庭出典:岡本勝『アメリカ禁酒運動の軌跡』(ミネルヴァ書房1994)

(タバコ)

この時代になると、医者を中心にタバコは身体によくないと考える人が出てくる。ただし医者といっても、専門的な医学を学んだというよりは、一般の人より経験や知識があるだけの人であった。したがって、タバコに対する議論も、医学的・化学的な根拠に基づくものではなく、「喫煙者は吸わない人よりも咳が多い」など個人による観察をもとにした情緒的で印象的な議論だったが、とにかく警鐘が鳴らされ始めた。

南北戦争・再建期(1840-1870年代)

.jpg)

(酒類)

1861-1865年の南北戦争前には、移民が大量に入ってくる。植民地時代はアングロサクソン系のイングランドからの移民が多く、彼らが社会の主流派を形成していたが、非アングロサクソンが入り始めるのがこの時期である。

[図2]はヨーロッパからの移民の流れ(1840-1860年)である。この時期にはアイルランド人とドイツ人が大量に流入したことがわかる。

アイルランド人はほとんどがカトリック教徒で、ドイツ人はプロテスタントがいたものの、カトリック教徒が多くを占めた。彼らは酒が大好きであった。アイルランドは、スコットランドと同様、自分たちのものこそウィスキーの元祖だと言うぐらいだったし、ドイツはビールの国である(先の表でビールが登場するのはドイツ移民の増加の影響)。もともと住んでいたアングロサクソン系の人々はこの時代になると飲酒量をどんどん減らしてきていたが、酒を好む民族の流入に伴い、飲酒問題が再び注目されるようになった。

飲酒はよくない、という「道徳的説諭」に耳を傾ける移民たちはほとんどいなかったため、説得がダメなら強制という動きが出てくる。「禁酒法」である。

禁酒法はまず、州レベルで立法化された。1850年代にメイン州(本土の最東北部に位置)で最初に制定され、それを皮切りに11州と2準州で成立する。この動きは合衆国の北部を中心に広がりかけたが、南北戦争(1861-1865年)が始まってしまい、なし崩しとなってしまう。そもそも戦争というものは酒やタバコを「軍需品」にしてしまうため、実際に成立していた州でも廃止に追い込まれたり、大幅に修正させられ、南北戦争によって州禁酒法を成立させる運動は沈滞を余儀なくされた。

なお、「禁酒法」は“Prohibition”の訳語だが、必ずしも「禁酒」を強制する法律ではない。元来“prohibition”とは酒類の「製造」や「販売」などを禁止する法律であって、「購入」「飲用」は禁止項目になっていない。もともとそれは、輸出入を含め「物流」を禁止することが目的であったから、「酒類製造販売等禁止法」という名称が適切である。

(タバコ)

ジョージ・トラスクという牧師が年少者の「噛みタバコ」使用に反対して、プロパガンダ冊子を定期的に教会や学校に配布したり、タバコ不使用の誓約書への署名集めなどを行った。ただし、このころはまだ個人の活動にすぎず、組織的に広がることはなかった。

産業化・都市化・大衆消費社会の出現期(1880-1930年代)

.jpg)

(酒類)

酒類規制のクライマックスは、19世紀から20世紀への転換期に起こった。

1850年代に活発化した州禁酒法成立を求める運動は、南北戦争で一時的に忘れられていたが、その終結に伴い復活してくる。州レベルにとどまらず、1913年ごろからは連邦レベルの禁酒法が提唱され始める。運動は組織化され、その中心を担ったのは「反酒場連盟」と「女性キリスト教禁酒同盟」であった。

「女性キリスト教禁酒同盟」は、家庭を壊す元凶である酒をなんとかして追放したいと願う女性たちが、1873年に酒場の閉鎖を求めて押しかけるという実力行使に出たのがきっかけで結成された組織である。しかし、当時女性に参政権はほとんどなく――ワイオミング州、コロラド州など4つの州でしか女性の投票権はなかった――圧力団体にはなりえなかった。

いっぽう、「反酒場連盟」は1893年にオハイオ州で、プロテスタント系牧師と企業家――その多くは「ワスプ」と呼ばれた社会の主流派――が中心となり禁酒法成立を目的として結成された全国組織で、各州に支部を持っていた。このころ国民全体の飲酒量は減少しており、少なくとも19世紀前半のような状況ではなかったが、この団体にとっての真のターゲットは、国民全体ではなく移民労働者だった。彼らの飲酒量を下げて工場の生産効率を上げることと、彼らが集まる酒場を舞台に行われる腐敗した政治を浄化することが目的だった。

[図3]は1900年-1920年における移民の流れだが、最も多いのがイタリア、東ヨーロッパ、ロシア・ポーランド――この中にはユダヤ人が多く含まれる――であり、1890年頃からこの傾向は強まった。[図2]と共通しているのは、非プロテスタントのカトリック教徒やユダヤ教徒が主流という点である。

(連邦レベルの禁酒法成立の背景)

移民には、母国で虐げられていた人たちもいたが、多くは一旗揚げたいという経済的な欲求から海を渡ってくる者であった。この頃アメリカは「世界の工場」となりつつあった。仕事を求める移民は、自分たちと同じ出自の人が集まる町に来る。例えばニューヨークやボストン、そして西へ向かってシカゴといった大都市を目指す。町に着いてまずどこに行くかといえば酒場である。酒場に行けば母語が飛び交っている、となると安心できるし頼りになるわけだ。酒場の主人は金を持っていない人に対しても追い出したりせずに酒を与えたり、寝泊まりする場所を探したり、仕事の世話をしてやったりもした。まるで現在の福祉事務所である。大都市にはそういう酒場がたくさんできていた。

移民が労働者として働き、数年が経過して徐々に余裕が出てくると世話になった人に恩返しをするようになる。酒場の主人の中には、市長や市議会議員になるぐらいの有力者がいて、選挙のとき同じ民族の人たちに投票を依頼した。酒場の主人が行政機関に入ると、市役所や消防署の職員、警察官などの働き口を牛耳って、投票してくれた移民たちにポストを分け与えた。持ちつ持たれつだった。大都市の市議会議員の1/3が酒場の主人、といったことは世紀転換期には頻繁にみられた。

移民にとってはそれでよかったが、移民以外の主流派にとってこれは「政治の腐敗」と映った。

1850年代の禁酒法運動のときもそうだったが、工場労働者の、翌日の労働に差し支えるような深酒は工場経営者にとっては避けなければならない事態だった。主流派の政治家や工場経営者などの資本家は秩序が乱れることを恐れ、プロテスタントの牧師たちはカトリック教徒が大量に入ってくることに危機感を持って団結する。当時、酒類の製造や販売をしていたのはほとんどが非主流派であった。ドイツ系がビール業界を、アイルランド系が蒸留酒業界を支配していた。もし酒類の製造や販売を禁止することができれば、酒造業界と酒場をつぶすことができ、政治腐敗をなんとかできると考えた人たちが禁酒法の成立を目指したのである。

20世紀の初頭、34の州および準州で禁酒法は成立する。続いて、連邦レベルでの禁酒法が1919年に成立する。単なる連邦法ではなく、憲法の修正条項として成立した。アメリカの場合、憲法の修正は極めて困難で、連邦議会で上院・下院とも2/3以上が賛成しなければならないし、その上、3/4以上の州が賛成しなければならない――50州のうち38州以上の議会によって承認されなければならないということ――になっている。つまり、世論の7割程度の賛成がなければ成立しないのである。それをやってのけたのが酒類の製造や販売等の禁止であり、それは「合衆国憲法修正第18条」として確定する。

先述したように、禁酒法は酒類の製造や販売等を禁止する法律であり、売ること、作ることは違法だが、買って飲むことは許された。誰が取り締まるのか、罰金はどうするかなど、細かく規定する執行法が必要になり、これをヴォルステッド法――提案した連邦下院議員に因んで命名――という。憲法修正第18条の中でしばしば言及される酒類(intoxicating liquors)の “intoxicating”は「酔わせる」という意味であり、非常にあいまいな表現だったのが、ヴォルステッド法ではアルコール度数0.5%以上の飲料と規定された。それまでは、ビールなら大丈夫、引っかかるのは蒸留酒だけだろうと多くの市民は想像していたが、この規定ではほとんどの酒類が範囲に入ってしまうので、人々を驚かせた。

(タバコ)

20世紀への転換期、機械化によって大規模な製造が可能になった紙巻きタバコだったが、使用者は年少者、女性、移民労働者などに限られていた。ようやくこのころ、組織だった反対運動が始まり、「アメリカ反紙巻きタバコ連盟」を中心に、州レベルで「紙巻きタバコ販売等禁止法(cigarette prohibition)」の成立を目指した運動が行われた。「アメリカ反紙巻きタバコ連盟」は、「反酒場連盟」と同様、牧師と企業家が中心になって結成された。メンバーの多くは禁酒法運動にも関わった。

14州と1準州で「紙巻きタバコ販売等禁止法」が成立――州によっては製造や運搬も禁止――し、またほとんどの州で年少者への販売を規制する法律が成立した。酒について、飲むこと自体を禁止したのは連邦憲法をはじめとして州法においてもなかったが、タバコに関しては吸うこと自体を禁止した州がいくつかあった。しかし、1926年頃までには各州の「紙巻きタバコ販売等禁止法」は次々と廃止されていった。

禁酒法と[紙巻き]タバコ禁止法は、同じ時期に盛り上がって、同じ時期に衰退していくのであった。

大恐慌・冷戦時代初期(1930-1970年代)

(酒類)

およそ14年間全国禁酒法の時代は続き、憲法修正第18条は1934年に成立した憲法修正第21条によって廃止された。当時のアメリカは大恐慌の時代であり、不況にあえいでいる人が多いなかで、酒類を合法化することで税金を集め、不況対策費に当てる必要があった。国民で反対する人はほとんどいなかったし、廃止の憲法修正条項はあっという間に可決された。

ただし廃止の条件として、販売に当たってはライセンス制を導入したうえで、年少者に対する規制の厳格化があった。

また、以前は酒に溺れる者は「飲んだくれ」とか「アル中」などと呼ばれ、節酒や禁酒ができない意志の弱い堕落した人間として社会から見捨てられていたが、医学や病理学の進歩により、アルコール依存症という疾病にかかった患者だと見なされるようになった。その結果、彼らには法律による対応ではなく、医療による対処が必要であると認められるようになった。飲酒者自らによる自助団体の組織化が進み、「アルコール依存症者匿名会」による断酒会運動が始まった。

(タバコ)

20世紀中頃から、タバコが酒以上に注目されるようになるのであった。厚生省は、それまでに蓄積されてきた喫煙と不健康を結びつける多くの研究を精査してまとめ、それを「公衆衛生局医務長官報告書」(1964年)として発表した。これは喫煙と肺がんや心臓疾患など疾病との因果関係を連邦政府がはじめて公式に認めたもので、その中にしかるべき措置をとるよう促す文言が記されていた。それをうけて、「連邦紙巻きタバコ表示広告法」と「公衆衛生紙巻きタバコ喫煙法」という法律が作られることになった。

「連邦紙巻きタバコ表示広告法」は1965年に成立した連邦法で、紙巻きタバコのパッケージに ”Caution: Cigarette Smoking May be Hazardous to Your Health.”(注意:紙巻きタバコの喫煙はあなたの健康に危険をもたらすかもしれない。)という文言の表示を義務づけた。ただし、あまりにも曖昧な表現だったため、のちに ”Warning: The Surgeon General of the United States Has Determined that Cigarette Smoking is Dangerous to Your Health.”(警告:医務長官は、タバコを吸うことは間違いなく健康に危険をおよぼすものと判断した。)(1969)や ”SURGEON GENERAL’S WARNING: Smoking Causes Lung Cancer, Heart Disease, Emphysema, and May Complicate Pregnancy.”(医務長官による警告:喫煙は肺がん、心臓病、肺気腫を引き起こし、また、妊娠合併症を起こす恐れがある。)(1984)のように、より断定的で具体的な病名をあげる方向に修正されていく。当時、商品にこういった注意表示をすること自体が異例であった。1950年代以降、タバコ会社はフィルター付きや低タール、低ニコチンの製品を増産して健康なタバコをアピールするようになった。

「公衆衛生紙巻きタバコ喫煙法」は1970年に成立した連邦法で、さまざまな規定があるが、ポイントはテレビやラジオでのタバコ広告を禁止したことである。タバコ会社は電波メディアによる広告ができなくなったため、月刊誌や週刊誌などの印刷メディアを中心としたものに移行していく。

現代──医学・医療その他諸科学の発展期(1970年代-)

(酒類)

アルコール依存は疾病であるという見解が社会に浸透し、依存症専門の医療施設が増加する。また、飲酒運転のひき逃げによって16歳の娘を亡くした母親が1980年に「飲酒運転に反対する母の会」を結成し、飲酒運転撲滅運動は全米に広がりを見せた。

当時、アメリカの多くの州では主に成人年齢を統一させる目的で、1975年までに飲酒可能年齢が引き下げられていた。引き下げの幅は州により異なるが、最も多かったのは21歳から18歳への引き下げだった。しかし、その影響は年少者による飲酒運転関連事故数と、事故による死亡者数の増加に顕著に現れたため、1980年代初めにかけて、年齢が引き下げられた多くの州で21歳に引き上げられた。年齢引き上げに伴う年少者の飲酒関連事故数の減少は、複数の州で報告された。1984年には連邦政府が年齢引き上げに抵抗する州の高速道路補助金の一部を削減する法案を提出することによって圧力をかけたため、1988年までにすべての州で飲酒可能年齢が21歳に引き上げられた。

連邦政府によるこれらの動きもあって、「飲酒運転に反対する母の会」は、血中アルコール濃度の許容基準を0.1%から0.08%に引き下げる法案を通過させるなど、法律の厳罰化に深く関わっている。

(タバコ)

1986年公表の「公衆衛生局医務長官報告書」において、政府は受動喫煙の人体に与える危険性を認めた。その結果、すでに始まっていた交通機関や公共施設内での喫煙規制――分煙から禁煙措置へ――の動きに拍車がかかった。また、財政収入を増やすというよりも国民全体の喫煙量を減らす目的で、連邦、州、自治体によるタバコ製品への課税政策が強化されるようになった。

現在、屋内だけでなく野外の施設や公園、さらには繁華街の路上などへも禁煙区域は拡大している。また、肺がんや心臓病になった喫煙者がタバコ会社に損害賠償を求めたり、州政府が補助した医療費の求償を求めて提訴するようになった。アメリカのタバコ産業は和解金を支払うために小売価格の値上げを余儀なくされており、これも一因となって、アメリカ人の喫煙率は低下してきている。

以上説明してきたように、アメリカ国内における飲酒とタバコ使用の規制の背後にある言説は、当初の社会的・道徳的な議論から政治的・経済的な議論へ、さらには医学的な議論を中心としたものへと移ってきたことを最後に指摘しておきたい。

謝辞:[図2]ヨーロッパからの移民の流れ(1840-1860年)および[図3]ヨーロッパからの移民の流れ(1900-1920年)は、野村達朗『「民族」で読むアメリカ』(講談社現代新書1992)より引用した。